episode-18

「生き残る遺伝子」と「勝ち残るDNA」

異国で経験したはじめてのこと

ハノイに戻ってきた。

1年ぶりだ。

カフェの日本人スタッフは、コロナでロックダウンを経験した。

ベトナム入国に際し、ホテルに泊まり、

「もういい、支給される弁当は食べたくない」と

痩せた、ひげ面の顔で目を伏せた。

平和な日本で育った私たちには、はじめてのことばかりだった。

日本からノイバイ空港、カフェにつくと、午後3時前後になる。

まず、行ってみたいところがあった。

店のすぐ近くにある公園だ。

途中で、ご婦人に会った。店をオープンする前に、お世話になった。

一瞬、お互いが立ち止まる。言葉を交わすことはできない。

コロナ禍のストレスからか、やつれた感じがする。胸が詰まる。

少し目頭が熱くなる。

4月30日は「南部解放、統一記念日」。

今年は50周年。ハノイの町はこれを記念する告知物でいっぱいになった。

1955年生まれの私より、すこし、歳が若い?この世代のベトナム人女性に、私は少々気が引けてしまう。弱くなる。

ベトナム戦争に米国が本格的に介入したのは、1964年8月。そのころ、私は9歳。戦争は1975年まで続いた。20歳になっていた。その後もこの国は戦争が続いた。

戦場を泣きながら走る少女。ベトナム人がベトナム人の頭をピストルで打ち抜く。空爆。枯葉剤。逃亡するジャンク舟。日本で、少年期を過ごしていた私は、様々な写真や映像を目にした。政治や社会には無関心

「ちょっとピンボケ」な少年の目をくぎずけした。

当時の日本は、「ベトナム戦争、米軍基地反対闘争」の嵐が吹き荒れていた。

一方、日本経済は成長、発展していった。平和な日本で何不自由なく、少年、青年期を謳歌していった。

そして、今、ベトナムにいる私は、死と隣り合わせで、生きてきた同世代のご婦人に

「生き残る遺伝子」「勝ち残るDNA」のようなものを感じてしまう。強い。

日本は地震や台風など、災害が多い。

しかし、お互いが「死があたり前の環境」の中で生活し、何年かぶりで友人や知人、家族と会い、今回のような感情を共有したことなど、一度もなかった。

はじめてだ。

「あなた、生きてたの?」「お互い生きていて良かったね」二重瞼の中の瞳がそういっている。

丁寧に頭を下げ、公園に向かう。

額縁の中に、3人の女性が描かれている。おそらく、祖母、母、娘,...。

それぞれ、ポートレートを体の前に差し出している。遺影・・・。写っているのは全員男性。

女性たちは顔を少し下げているが、視線はこちらを向いている。

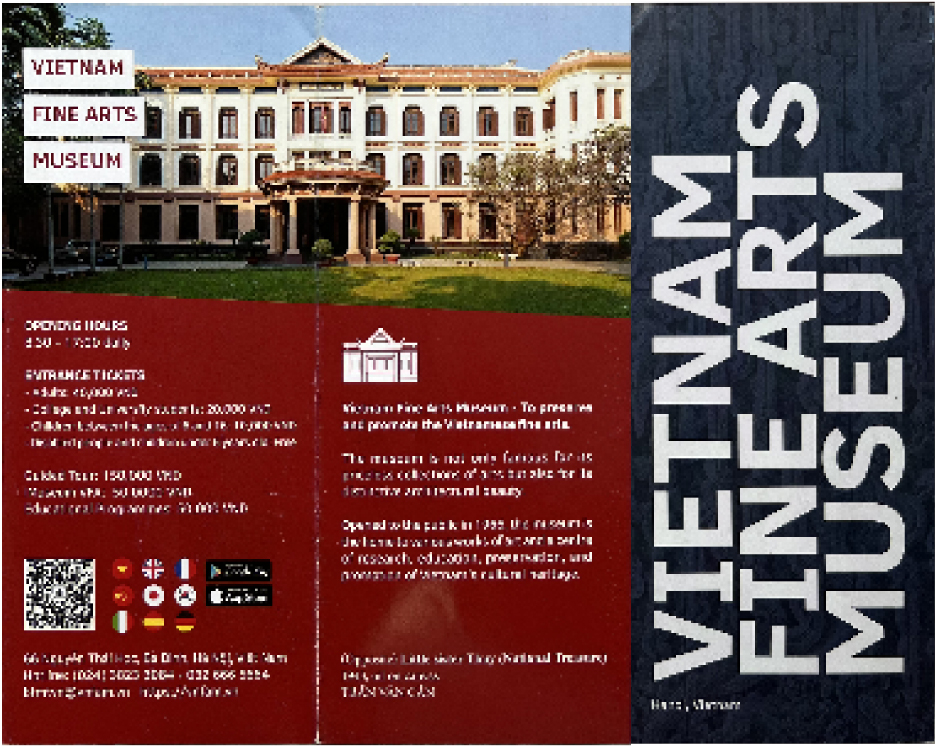

観光地として有名な「文廟」のすぐ北側、「ベトナム美術博物館」にその絵はあった。

ありがとうカフェから徒歩20分から30分。 散歩圏内にある。併設されているカフェは とてもセンスが良い。様々な国の観光客を ボーっと眺めているのも面白い。

Prev

Prev